Le Paradoxe de Moravec : quand l'Intelligence Artificielle révèle la complexité du simple

Introduction : la révélation contre-intuitive de l'IA

Dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la robotique, peu de concepts sont aussi révélateurs et paradoxaux que celui formulé par Hans Moravec dans les années 1980. Le paradoxe de Moravec nous confronte à une réalité déroutante : ce qui nous semble le plus simple et naturel en tant qu'êtres humains représente souvent le défi le plus complexe pour les machines, tandis que ce que nous considérons comme intellectuellement exigeant peut être relativement aisé à automatiser.

Cette observation, loin d'être une simple curiosité académique, touche au cœur même de notre compréhension de l'intelligence, de la cognition et de ce qui fait notre humanité. Elle remet en question nos préconceptions sur la nature de la complexité et nous force à reconsidérer la valeur et la sophistication des capacités humaines que nous tenons pour acquises.

Genèse et formulation du paradoxe

Les origines historiques

Le paradoxe de Moravec tire son nom de Hans Moravec, chercheur en robotique et futurologue né en 1948 en Autriche et ayant fait carrière aux États-Unis. Professeur à l'Université Carnegie Mellon, Moravec a consacré sa vie à l'étude de la robotique et de l'intelligence artificielle. C'est dans le contexte des premières avancées significatives de l'IA, dans les années 1980, que Moravec et d'autres pionniers du domaine ont commencé à articuler cette observation surprenante.

L'époque était marquée par un optimisme technologique important. Les ordinateurs commençaient à battre les humains aux échecs, à résoudre des problèmes mathématiques complexes et à traiter des quantités massives de données. Pourtant, les robots peinaient à accomplir des tâches apparemment triviales comme marcher sans trébucher ou saisir un objet fragile sans le briser.

La formulation du paradoxe

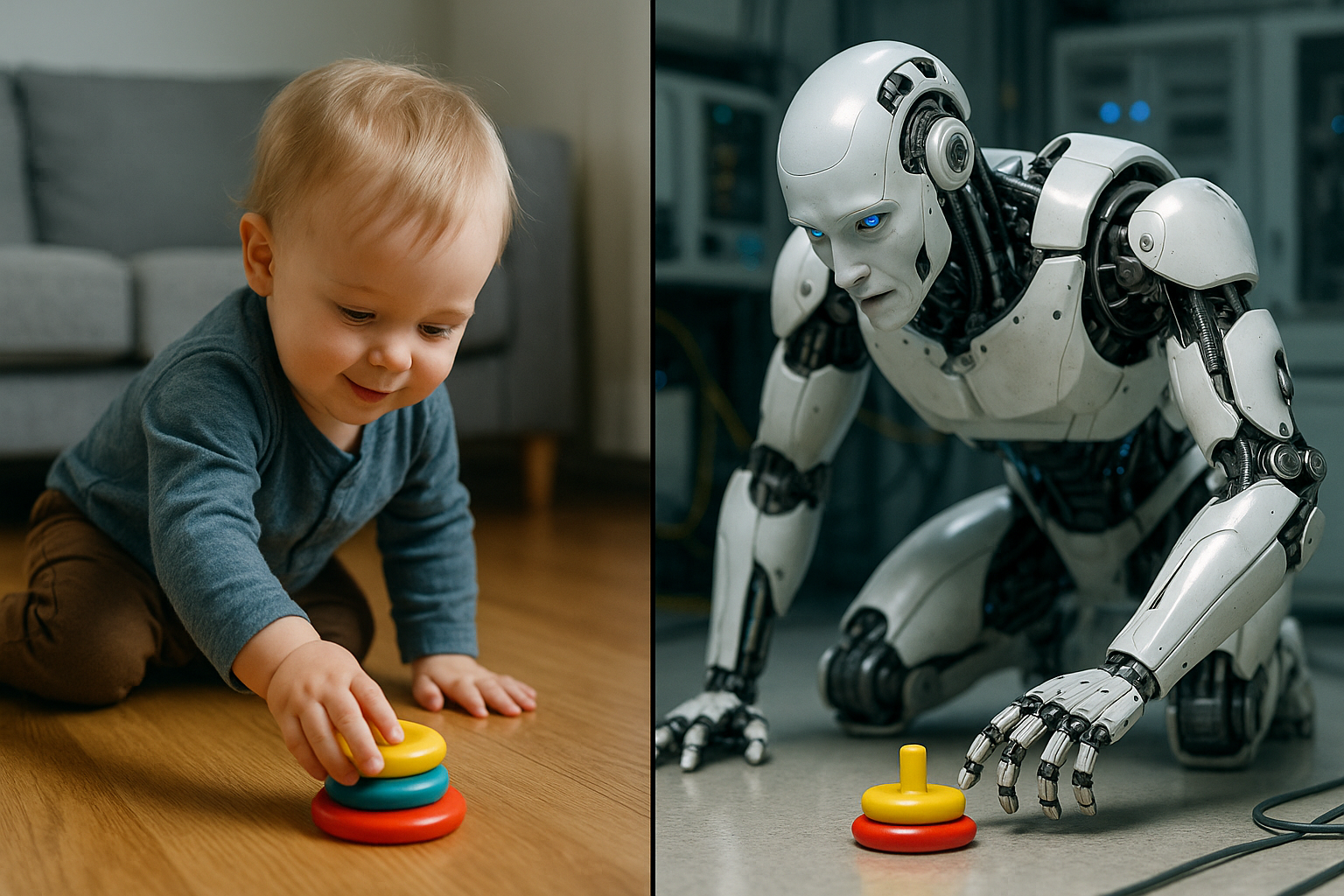

Le paradoxe de Moravec s'énonce généralement ainsi : "Il est comparativement facile de faire en sorte que les ordinateurs affichent des performances de niveau adulte aux tests d'intelligence ou en jouant aux dames, et difficile voire impossible de leur donner les compétences d'un enfant d'un an en matière de perception et de mobilité."

Cette formulation capture l'essence du paradoxe : les capacités cognitives de haut niveau que nous associons à l'intelligence humaine adulte - le raisonnement abstrait, la logique, le calcul - sont plus facilement reproductibles par les machines que les compétences sensorimotrices basiques que même un jeune enfant maîtrise intuitivement.

Les contributeurs au concept

Bien que le paradoxe porte le nom de Moravec, plusieurs autres chercheurs ont contribué à sa formulation et à sa compréhension. Marvin Minsky, l'un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle, a exprimé des idées similaires. Rodney Brooks, autre figure majeure de la robotique, a développé ces concepts dans ses travaux sur la robotique comportementale. Ces chercheurs ont collectivement contribué à une prise de conscience fondamentale dans le domaine de l'IA.

Les mécanismes sous-jacents du paradoxe

L'évolution et la complexité cachée

Pour comprendre le paradoxe de Moravec, il faut d'abord comprendre l'évolution humaine. Les capacités sensorimotrices - la vision, l'équilibre, la coordination main-œil, la locomotion - sont le résultat de millions d'années d'évolution. Ces systèmes ont été affinés par la sélection naturelle sur des périodes de temps inimaginables, créant des mécanismes d'une complexité et d'une efficacité extraordinaires.

Le cerveau humain consacre une proportion énorme de ses ressources à ces tâches "simples". Le cortex visuel, par exemple, occupe une grande partie du cerveau et traite l'information visuelle à travers de multiples couches de neurones spécialisés. Cette architecture neuronale complexe, fruit de l'évolution, permet une reconnaissance instantanée des formes, des visages, des mouvements et des dangers potentiels.

La nouveauté du raisonnement abstrait

À l'inverse, les capacités de raisonnement abstrait sont relativement récentes dans l'histoire évolutive. L'écriture n'existe que depuis environ 5000 ans, les mathématiques formelles depuis encore moins longtemps. Ces compétences, bien qu'impressionnantes, reposent sur des processus cognitifs plus simples et plus facilement modélisables que les capacités sensorimotrices anciennes.

Le raisonnement logique suit des règles explicites qui peuvent être codées dans des algorithmes. Les mathématiques sont basées sur des axiomes et des règles de déduction claires. Les jeux comme les échecs ont des règles définies et un espace de possibilités, bien que vaste, qui reste fini et explorable par calcul.

L'apprentissage implicite versus explicite

Une autre dimension du paradoxe concerne la nature de l'apprentissage. Les compétences sensorimotrices sont largement apprises de manière implicite, à travers l'expérience et la pratique, sans conscience explicite des règles sous-jacentes. Un enfant apprend à marcher non pas en étudiant la biomécanique, mais par essais et erreurs, guidé par des mécanismes neuronaux innés.

Les compétences intellectuelles, en revanche, sont souvent apprises de manière explicite, à travers l'instruction et la pratique consciente. Cette différence dans les modes d'apprentissage reflète des différences fondamentales dans la façon dont ces compétences sont encodées et exécutées dans le cerveau.

Exemples concrets et manifestations

La vision et la reconnaissance

La vision humaine illustre parfaitement le paradoxe de Moravec. Reconnaître un visage familier dans une foule, identifier un objet partiellement caché, ou juger la distance et la vitesse d'un objet en mouvement sont des tâches que nous accomplissons sans effort conscient. Pourtant, reproduire ces capacités dans une machine nécessite des algorithmes complexes, d'énormes quantités de données d'entraînement et une puissance de calcul considérable.

Les systèmes de vision par ordinateur modernes, malgré des progrès impressionnants grâce au deep learning, peinent encore dans des situations que l'œil humain gère facilement : conditions d'éclairage variables, occlusions partielles, perspectives inhabituelles, ou reconnaissance dans des contextes nouveaux.

La manipulation d'objets

Saisir un œuf sans le casser, ouvrir une porte avec une poignée inconnue, ou attraper une balle en vol sont des actions banales pour un humain mais extrêmement complexes pour un robot. Ces tâches nécessitent une coordination précise entre la perception visuelle, la proprioception (conscience de la position du corps), et le contrôle moteur fin.

La main humaine, avec ses 27 os, plus de 30 muscles et des milliers de récepteurs sensoriels, est un chef-d'œuvre d'ingénierie biologique. Reproduire sa dextérité et sa sensibilité reste un défi majeur en robotique, malgré des décennies de recherche.

La navigation et l'équilibre

Marcher sur un terrain accidenté, monter des escaliers, ou simplement maintenir l'équilibre en position debout sont des prouesses biomécaniques que nous accomplissons inconsciemment. Le système vestibulaire de l'oreille interne, combiné avec la proprioception et la vision, permet un contrôle en temps réel de l'équilibre et de la posture.

Les robots bipèdes, malgré des avancées spectaculaires comme celles de Boston Dynamics, consomment encore beaucoup plus d'énergie qu'un humain pour marcher et restent vulnérables aux perturbations imprévues. La fluidité et l'adaptabilité de la locomotion humaine restent inégalées.

Le langage naturel et la communication

Le paradoxe de Moravec s'applique également au langage, bien que de manière plus nuancée. Comprendre et produire un langage naturel implique non seulement des règles grammaticales (relativement faciles à coder) mais aussi une compréhension contextuelle, émotionnelle et culturelle profonde.

Les aspects pragmatiques du langage - l'ironie, le sarcasme, les sous-entendus, les références culturelles - restent difficiles pour l'IA. Un enfant de cinq ans peut comprendre qu'une phrase comme "Il fait beau aujourd'hui" peut être sarcastique sous une pluie battante, mais cette compréhension contextuelle reste un défi pour les machines.

Implications philosophiques et cognitives

Redéfinir l'intelligence

Le paradoxe de Moravec nous force à reconsidérer notre conception de l'intelligence. Traditionnellement, nous avons tendance à associer l'intelligence aux capacités de raisonnement abstrait, de calcul et de logique. Le paradoxe suggère que cette vision est réductrice et néglige la sophistication extraordinaire des capacités "basiques" que nous partageons avec d'autres animaux.

Cette perspective élargit notre compréhension de l'intelligence pour inclure l'intelligence corporelle, sensorielle et émotionnelle. Elle reconnaît que la capacité d'un danseur à coordonner ses mouvements, d'un artisan à manipuler ses outils, ou d'un parent à lire les émotions de son enfant représentent des formes d'intelligence tout aussi valables et complexes que la résolution d'équations différentielles.

La nature de la conscience

Le paradoxe soulève également des questions profondes sur la nature de la conscience. Les tâches qui nous semblent "faciles" sont précisément celles que nous accomplissons sans conscience explicite. Nous ne pensons pas consciemment à chaque muscle impliqué dans la marche ou à chaque calcul visuel nécessaire pour attraper un objet.

Cette observation suggère que la majeure partie de notre intelligence opère en dehors de la conscience, dans des processus automatiques et implicites. La conscience pourrait être vue comme la pointe émergée de l'iceberg cognitif, avec la vaste majorité du traitement de l'information se déroulant sous la surface de la conscience.

L'endossement physique et la cognition incarnée

Le paradoxe de Moravec a contribué au développement de théories de la cognition incarnée (embodied cognition), qui soutiennent que l'intelligence ne peut être comprise indépendamment du corps et de son interaction avec l'environnement. Cette perspective s'oppose à la vision traditionnelle de l'esprit comme un processeur d'information abstrait, séparé du corps.

La cognition incarnée suggère que notre intelligence est fondamentalement façonnée par notre corporalité : la façon dont nous pensons est influencée par la façon dont nous nous déplaçons, percevons et interagissons avec le monde. Cette vision a des implications profondes pour la conception de l'IA et de la robotique.

Applications et implications technologiques

Robotique moderne et approches bio-inspirées

La reconnaissance du paradoxe de Moravec a profondément influencé le développement de la robotique moderne. Au lieu de se concentrer uniquement sur la programmation de comportements complexes de haut niveau, les roboticiens ont commencé à s'inspirer davantage des systèmes biologiques.

L'approche de la robotique comportementale, développée par Rodney Brooks et d'autres, construit l'intelligence robotique de bas en haut, en commençant par des comportements simples et réactifs qui s'accumulent pour créer des comportements plus complexes. Cette approche s'inspire directement de l'évolution biologique et reconnaît l'importance des capacités sensorimotrices de base.

Intelligence artificielle et machine learning

Le paradoxe a également influencé le développement de l'IA. Les approches modernes de machine learning, particulièrement le deep learning, tentent de reproduire certains aspects de l'apprentissage biologique. Les réseaux de neurones convolutifs, par exemple, s'inspirent de la structure du cortex visuel pour traiter l'information visuelle.

Cependant, même avec ces avancées, les systèmes d'IA actuels nécessitent généralement beaucoup plus de données et d'énergie que les systèmes biologiques pour atteindre des performances comparables dans les tâches sensorimotrices. Un enfant peut apprendre à reconnaître un chat après avoir vu quelques exemples, tandis qu'un réseau de neurones peut nécessiter des millions d'images.

Interface homme-machine

La compréhension du paradoxe de Moravec a des implications importantes pour la conception d'interfaces homme-machine. Reconnaissant que les humains excellent dans certaines tâches et les machines dans d'autres, les concepteurs peuvent créer des systèmes qui exploitent les forces complémentaires des humains et des machines.

Par exemple, dans les systèmes de conduite semi-autonome, les machines excellent dans le maintien de la vitesse et de la distance, tandis que les humains restent supérieurs pour gérer des situations imprévues ou ambiguës. La conception optimale reconnaît et exploite ces différences.

Impact sur le monde du travail et la société

Automatisation et emploi

Le paradoxe de Moravec a des implications profondes pour l'avenir du travail. Contrairement aux prédictions simplistes selon lesquelles l'IA remplacera d'abord les emplois "peu qualifiés", le paradoxe suggère que certains emplois manuels nécessitant dextérité, perception et adaptabilité pourraient être parmi les plus difficiles à automatiser.

Un plombier naviguant dans un espace confiné pour diagnostiquer et réparer une fuite, un aide-soignant aidant un patient âgé à se lever, ou un cuisinier préparant un plat complexe utilisent des compétences sensorimotrices sophistiquées difficiles à reproduire. Paradoxalement, certains emplois de "cols blancs" impliquant principalement le traitement d'information pourraient être plus facilement automatisables.

Éducation et formation

La reconnaissance du paradoxe devrait influencer nos approches éducatives. Au lieu de se concentrer exclusivement sur les compétences académiques abstraites, l'éducation pourrait valoriser davantage le développement des capacités sensorimotrices, créatives et sociales qui restent uniques aux humains.

Les compétences manuelles, artistiques et interpersonnelles pourraient gagner en importance dans un monde où les machines excellent dans le calcul et l'analyse de données. L'éducation physique, les arts, et l'apprentissage pratique pourraient être reconnus non comme des suppléments au "vrai" apprentissage, mais comme des composantes essentielles du développement de l'intelligence humaine complète.

Valorisation des compétences humaines

Le paradoxe nous invite à reconsidérer la valeur que nous accordons à différentes formes de travail et de compétence. Les métiers manuels, souvent dévalorisés dans nos sociétés, requièrent en réalité des capacités cognitives et sensorimotrices extrêmement sophistiquées.

Un menuisier expert qui peut juger la qualité du bois au toucher, un mécanicien qui diagnostique un problème au son du moteur, ou une infirmière qui détecte des changements subtils dans l'état d'un patient utilisent des formes d'intelligence que nous commençons seulement à apprécier pleinement grâce au paradoxe de Moravec.

Les progrès les plus spectaculaires restent dans des domaines relativement structurés et prévisibles. Les tâches nécessitant une adaptation flexible à des environnements non structurés restent difficiles.

La vision de Yann LeCun et les modèles du monde

Yann LeCun, lauréat du prix Turing et scientifique en chef de l'IA chez Meta, offre une perspective particulièrement éclairante sur l'évolution future de l'IA en relation avec le paradoxe de Moravec. Lors du Forum économique mondial de Davos en 2025, LeCun a prédit que "dans trois à cinq ans, personne de sensé ne les utiliserait plus, du moins pas comme composant central d'un système d'IA" en parlant des modèles de langage actuels comme ChatGPT.

Cette prédiction audacieuse est directement liée au paradoxe de Moravec. Selon LeCun, les LLM actuels souffrent de quatre limitations fondamentales qui les empêchent de développer une véritable intelligence : "un manque de compréhension du monde physique ; un manque de mémoire persistante ; un manque de raisonnement ; et un manque de capacités de planification complexe". Ces limitations sont précisément celles qui distinguent les capacités humaines "simples" des capacités intellectuelles abstraites.

LeCun et son équipe chez Meta travaillent sur ce qu'ils appellent des "modèles du monde" - des systèmes d'IA qui peuvent construire des représentations mentales de la réalité physique. "Si le plan sur lequel nous travaillons réussit, selon le calendrier que nous espérons, dans trois à cinq ans nous aurons des systèmes qui relèvent d'un paradigme complètement différent", explique LeCun. Ces systèmes pourraient avoir "un certain niveau de bon sens" et être capables "d'apprendre comment le monde fonctionne en observant le monde et peut-être en interagissant avec lui".

Cette approche représente un changement fondamental dans la façon d'aborder le paradoxe de Moravec. Au lieu d'essayer de programmer directement des comportements complexes, l'idée est de permettre aux systèmes d'apprendre les lois implicites du monde physique par l'observation et l'interaction, un peu comme le font les enfants humains.

La décennie de la robotique

LeCun prédit également que les années à venir pourraient être "la décennie de la robotique", où les avancées en IA et en robotique se combineront pour créer une nouvelle classe d'applications intelligentes. Cette prédiction est particulièrement pertinente pour le paradoxe de Moravec, car elle suggère que nous approchons d'un point où les capacités sensorimotrices qui ont longtemps échappé aux machines pourraient enfin être maîtrisées.

L'approche de Meta, telle que décrite par LeCun, reconnaît explicitement que "la perception sensorielle, le sens commun, n'est pas quelque chose d'évident à inculquer à des systèmes d'IA" et que "cela ne s'apprend pas avec la lecture de textes". Cette reconnaissance directe du paradoxe de Moravec informe leur stratégie de recherche, qui se concentre sur "comment faire en sorte que les machines apprennent les modèles du monde par l'observation".

Approches neuromorphiques

Une direction prometteuse est le développement de systèmes neuromorphiques qui tentent de reproduire plus fidèlement l'architecture et le fonctionnement du cerveau biologique. Ces systèmes pourraient potentiellement capturer certains des mécanismes qui rendent les cerveaux biologiques si efficaces pour les tâches sensorimotrices.

Les puces neuromorphiques, qui simulent les neurones et les synapses au niveau matériel, promettent une efficacité énergétique beaucoup plus grande que les architectures informatiques traditionnelles. Elles pourraient permettre des avancées significatives dans la robotique mobile et les systèmes embarqués.

Comprendre les mécanismes d'apprentissage d'un enfant pourrait être une étape nécessaire vers l'AGI. D'autres suggèrent que nous pourrions avoir besoin de repenser fondamentalement nos approches de l'IA pour surmonter ce défi.

LeCun lui-même est catégorique sur ce point : "Si l'objectif est de créer une IA de niveau humain, alors les LLM ne sont pas la voie à suivre". Selon lui, l'AGI ne peut être atteinte qu'en utilisant des modèles du monde comme JEPA (Joint Embedding Predictive Architecture), et non des LLM. Cette position reflète une compréhension profonde du paradoxe de Moravec : les capacités qui nous semblent les plus basiques sont en réalité les plus fondamentales pour une intelligence complète.

L'analogie de l'oiseau et de l'avion

LeCun utilise une analogie particulièrement éclairante pour expliquer comment nous devrions aborder le paradoxe de Moravec. Il cite l'exemple de l'avion "chauve-souris" de Clément Ader conçu en 1890. Le design de l'Éole était directement inspiré par la morphologie des chauves-souris, avec des ailes en forme de membrane. Bien qu'il ait effectué un court vol non contrôlé d'environ 50 mètres, cette approche s'est révélée être une impasse.

"La recherche en IA doit s'inspirer de la nature mais pas la copier", explique LeCun. "Pour l'avion, on s'intéresse à certaines fonctionnalités mais on ne cherche pas à réinventer l'oiseau, sinon les avions auraient aujourd'hui des plumes !" Cette perspective suggère que résoudre le paradoxe de Moravec ne nécessite pas nécessairement de reproduire exactement les mécanismes biologiques, mais plutôt de comprendre les principes fondamentaux qui les sous-tendent et de les implémenter d'une manière adaptée aux contraintes et capacités des systèmes artificiels.

Critiques et limitations du paradoxe

Évolution technologique

Certains critiques argumentent que le paradoxe de Moravec pourrait être temporaire, un reflet des limitations technologiques actuelles plutôt qu'une vérité fondamentale. Avec suffisamment de puissance de calcul et de données, argumentent-ils, nous pourrions éventuellement surmonter ces défis.

Les progrès récents en IA, particulièrement avec les grands modèles de langage et les systèmes de vision avancés, suggèrent que certaines barrières peuvent être surmontées avec des ressources suffisantes. Cependant, l'efficacité énergétique et la flexibilité des systèmes biologiques restent inégalées.

Définitions de la complexité

Le paradoxe repose sur certaines hypothèses sur ce qui constitue la "complexité". Du point de vue calcul algorithmique, certaines tâches sensorimotrices pourraient être objectivement plus complexes que des tâches intellectuelles, nécessitant le traitement de plus d'information en temps réel.

La question devient alors : le paradoxe reflète-t-il une vérité sur la nature de l'intelligence, ou simplement notre perception subjective de la difficulté ? Cette question reste ouverte et continue de générer des débats philosophiques et scientifiques.

Implications éthiques

Le paradoxe soulève également des questions éthiques. Si nous valorisons traditionnellement les capacités intellectuelles abstraites plus que les capacités sensorimotrices, cela pourrait refléter des biais culturels plutôt que des vérités objectives sur la valeur ou la complexité.

Reconnaître la sophistication des capacités "simples" pourrait nous aider à développer une appréciation plus inclusive de la diversité des intelligences humaines et à éviter des hiérarchies artificielles basées sur des conceptions étroites de l'intelligence.

Conclusion : repenser l'intelligence à l'ère de l'IA

Le paradoxe de Moravec, formulé il y a plus de quarante ans, reste profondément pertinent à l'ère moderne de l'intelligence artificielle. Il nous rappelle que l'intelligence est un phénomène multifacette, profondément enraciné dans notre histoire évolutive et notre incarnation physique.

Ce paradoxe nous invite à l'humilité face à la complexité du monde naturel et à la sophistication des capacités que nous tenons pour acquises. Il suggère que créer une intelligence artificielle véritablement générale nécessitera non seulement de reproduire nos capacités de raisonnement abstrait, mais aussi de comprendre et de recréer les mécanismes subtils qui nous permettent de naviguer dans le monde physique avec tant d'aisance.

Pour la société, le paradoxe offre des leçons importantes sur la valeur du travail humain, l'importance de l'éducation holistique, et la nécessité de reconnaître et de cultiver toutes les formes d'intelligence humaine. Dans un monde où les machines excellent de plus en plus dans certains domaines, comprendre ce qui rend l'intelligence humaine unique devient crucial.

Le paradoxe de Moravec n'est pas simplement un défi technique pour les ingénieurs et les scientifiques. C'est une invitation à repenser fondamentalement notre compréhension de l'intelligence, de la cognition, et de ce que signifie être humain dans un monde de plus en plus peuplé de machines intelligentes. En reconnaissant la profondeur et la complexité des capacités que nous partageons avec le plus jeune des enfants, nous pouvons développer une appréciation plus riche de l'intelligence sous toutes ses formes et travailler vers un futur où humains et machines collaborent en exploitant leurs forces complémentaires.

L'avenir de l'intelligence artificielle et de la robotique sera probablement façonné par notre compréhension croissante de ce paradoxe. Que nous parvenions à le résoudre technologiquement ou que nous apprenions à concevoir des systèmes qui travaillent avec plutôt que contre ses implications, le paradoxe de Moravec continuera à éclairer notre chemin vers une compréhension plus profonde de l'intelligence, qu'elle soit biologique ou artificielle.

Patrick de Carvalho,

multi-Entrepreneur, pionnier du digital, auteur, conférencier et fondateur de l'écosystème #JNPJ Je Ne Perds Jamais dont le célèbre podcast du même nom sur l'entrepreneuriat.

Au delà de la newsletter, Les derniers Hommes c'est aussi un podcast qui déchiffre avec vous le monde de l'IA et des nouvelles technologies. Disponible sur toutes vos plateformes préférées Apple podcast, Spotify, Deezer, YouTube...

Ressources

La page Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Moravec

Les œuvres majeures de Hans Moravec

Les livres de Hans Moravec sont principalement centrés sur le futur de la robotique, l’intelligence artificielle, la coévolution homme-machine, et les implications philosophiques et techniques de ces avancées. Les deux ouvrages les plus cités sont Mind Children et Robot: Mere Machine to Transcendent Mind, traduits et publiés en France par Odile Jacob

| Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence | L’avenir des robots et l’intelligence humaine, Odile Jacob, 1992 | Futur de l’intelligence artificielle et des robots, loi de Moore, scénario sur l’évolution des machines2568. |

| Robot: Mere Machine to Transcendent Mind | Robot : de la simple machine à l’intelligence supérieure, Odile Jacob, 1999 | Implications de l’évolution de l’intelligence artificielle, prédictions sur la « singularité » technologique2456. |

Member discussion